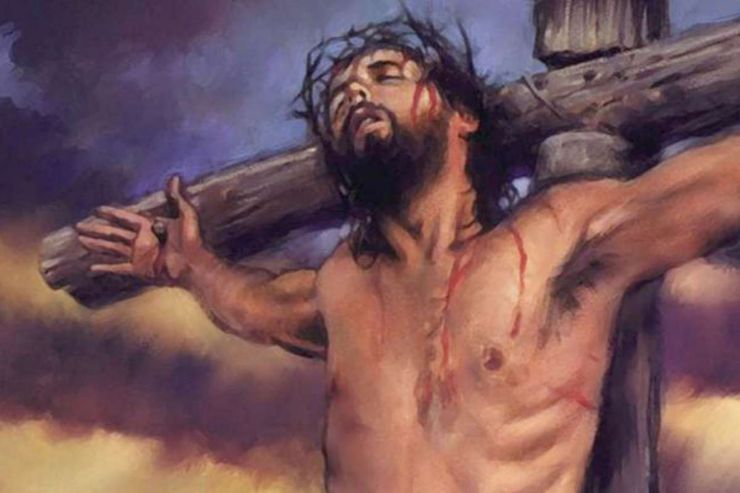

È uno dei momenti più intensi nella storia di Gesù: il momento della sua morte in croce. Il suo donarsi all’intera umanità per la remissione dei nostri peccati, il suo essere condannato a morte da innocente quale era.

Al di là di quello che è il messaggio puramente evangelico e cristiano, ci sono stati, in quel Venerdì santo alcune cose che hanno letteralmente caratterizzato quella giornata e che, nel corso dei secoli e sotto diversi aspetti e forme, sono state oggetto di studio di carattere scientifico. Una di queste è la cosiddetta “luna di sangue”.

Sembra un termine forte, quasi impossibile da trovare in un messaggio evangelico e di conversione, ma che in realtà c’è stata e come. Ma partiamo dall’inizio, ovvero dal capire da dove è nata questa definizione. Il tutto parte dal Vangelo di Luca e da quando, mentre Gesù era agonizzante in croce, il cielo si è oscurato precisamente dalle ore 12 alle ore 15.

Quello che in molti hanno considerato un evento biblico nel vero senso della parola, la scienza invece ha voluto scendere nel dettaglio per studiarlo e darne una spiegazione concreta. Cerchiamo di capire insieme.

Uno studio specifico ci fa capire il giorno esatto della morte di Gesù

All’apice del momento più doloroso della vita di Gesù, quello che a tutti è sembrato un fatto soprannaturale e simbolico, oggi, invece, è stato attentamente studiato anche per capire se sia avvenuto effettivamente oppure no. Gli studi su quella che, quel venerdì santo, è stato l’oscurarsi del cielo al momento della morte di Cristo, hanno interessato molti nel corso dei secoli.

Ad oggi, la NASA ha cercato per quanto possibile di darne una spiegazione scientifica accettabile e concreta. Si è partiti, infatti, dal cercare di dare una data (quanto più accreditata possibile) della morte di Gesù: era il 3 aprile del 33 d.C. Come si è arrivati a questa data? Il percorso è stato un po’ complesso: il momento dell’oscurarsi del cielo è stato indicato come un’eclissi, o almeno così si credeva all’inizio.

In molti altri lo hanno, invece, indicato come un particolare fenomeno metereologico, perché gli astronomi dell’antichità sapevano benissimo che un’eclissi solare dura solo pochissimi minuti e non ore, come in realtà è accaduto.

Dai calcoli astronomici a quel periodo comunque, risulterebbero due eclissi solari totali, avvenute il 24 novembre 29 e il 30 aprile 59 del calendario gregoriano, più un’eclissi solare anulare il 20 maggio 49, ma tutte con i coni di totalità dell’ombra passanti molti chilometri più a nord di Gerusalemme. Nessuna di queste eclissi può aver quindi determinato un’oscurità totale a Gerusalemme e nessun’eclissi può causare un oscuramento durato tre ore.

Dato che non ci furono eclissi di sole visibili da Gerusalemme nel periodo di reggenza di Ponzio Pilato, due studiosi dell’Università di Oxford sono arrivati ad ipotizzare che questo evento straordinario astronomico si riferisca all’eclissi di luna avvenuta “il 14 di Nisan”, più concretamente il 3 aprile del 33 d.C.

Perché “la luna di sangue”: la spiegazione

E fino a qui, i dati tendono ancora a coincidere. Ma allora perché si porta avanti la definizione di “luna di sangue”? Ed è a questo punto che entrano in gioco gli studi più approfonditi, di oggi, della NASA, secondo cui quel giorno ci fu davvero un’eclissi lunare visibile a Gerusalemme.

Il termine “luna di sangue”, che troviamo citato negli Atti degli Apostoli, (che si sarebbe di una luna colorata di rosso la sera stessa della crocifissione) non è solo una profezia religiosa, ma anche un dato astronomico documentato.

Tutto questo ci porta a comprendere come ciò che è narrato nella Bibbia, a che molti ne dicano, vede il suo essere radicato non solo nel puro e semplice messaggio evangelico, quanto anche nella narrazione di fenomeni naturali realmente accaduti ed esistiti.